| 10月25日(水) (トレド) | P15 | |

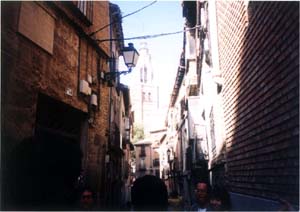

町を歩く人に変化と発見の期待を抱かせ、町を楽しくする。 写真4 カテドラルへの道付け 写真4 カテドラルへの道付け町のシンボルであるカテドラル(大聖堂)へ道付けを行うことにより、分節された空間に神の存在を取りこみ、神との一体感や生活の安堵感を生み出している。 4 街の広場 城塞都市の居住空間には自ずと制約があり、住民は主に狭い路地に囲まれた多層住居に住まいしている。それ故に、人とのふれあいの場としての広場に強い希求とこだわりを持ち、有限な空間のなかで出来得る限りの広場空間を創出した。広場は、路地が交差する小空間からカテドラル前の大広場まで多様な形態をとっている。そこには、人と人とがふれあう楽しさ、町を見る楽しさ、遠くの景色を見る楽しさなどが用意されている。  写真5 カテドラル前の大広場 町のシンボルであるカテドラルの全容が広場のどの位置からでも見えるように、引きの空間を十分にとり、建物の前面には視界を遮るものを置かない。ベンチは広場の隅に配置し、建物を眺めると同時に広場に集まった人々を見る。また、視界を遮る植樹は広場の周辺部に配置している。 |

|

写真6 城壁の上の広場 城壁沿いに散策しながら、あるいは、ベンチに腰掛けながら遠景を楽しむ、城塞の町を活かした 展望広場がある。  写真7 城壁の上の広場 柵は転落防止に必要な高さに抑えた透過性のあるシンプルなデザインである。腰壁を設けることで、より軽構造の柵となり、そこに座ればベンチの人との対話を楽しむことができる。  写真8 街中の広場 樹木の本数を少なくして透過性を良くした広場である。そこでは、見る、見られるの関係がとても大事であり、その関係が成立するからこそ広場は楽しくなる。広場に透過性は必須条件である。公園と違う所以である。 (粕谷 政雄) |

| トップページへ | 次のページへ | 前のページへ |

| 目次のページへ | ||